敦煌味道的来源传承有敦煌八怪和敦煌八大怪文化的影子,敦煌八怪里面七个都是敦煌味道相关,敦煌八大怪居然全部都是敦煌味道相关。

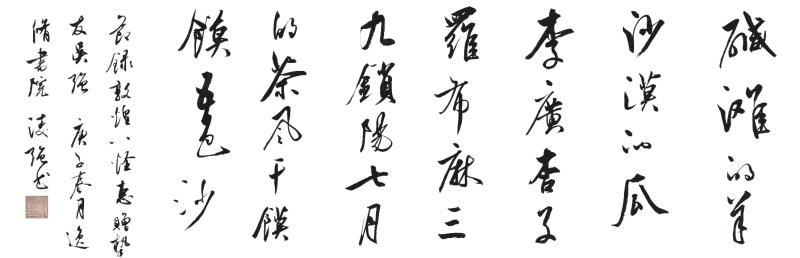

敦煌八怪(百度百科)里面说,碱滩的羊,沙漠的瓜,李广杏子,罗布麻;三九锁阳,七月的茶,风干馍馍,五色沙,具体是:

1、敦煌味道碱草羊;

2、鸣沙山下葡萄香;

3、李广杏子瓜果王;

4、沙漠瓜果赛蜜糖;

5、敦煌三宝雪下藏;

6、罗布麻鞋保健康;

7、风干馍馍瓜泡馕;

8、五色沙疗千年长。

在敦煌味道出现这样的丰富多样,最主要的原因是汉代以来不断吸收外来饮食文化,积累、沉淀的结果。流传久远的还有敦煌八大怪当中有更多关于敦煌味道的内容。

第一怪:香水梨要放黑卖(香水梨);

第二怪:驴肉黄面拽门外(驴肉黄面);

第三怪:浆水面条解暑快(浆水面);

第四怪:风干馍馍掰开晒(风干馍馍);

第五怪:三九锁阳人参赛(锁阳);

第六怪:酒枣新鲜放不坏(酒枣);

第七怪:罗布麻是人人爱(敦煌罗布麻);

第八怪:榆钱也是一道菜(榆钱)。

敦煌是西域文化与中原文明交流汇集的重要节点,国学大师季羡林曾说过:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”诚如其言,敦煌为东西交通的喉襟和具有国际意义的文化汇流之地。敦煌荟萃了东西南北各种饮食品种,还吸纳了各种不同的饮食理念和饮食礼仪,成为华夏饮食文化与西域饮食文化的传习地,形成独特的敦煌味道 。

饮食文化史专家高启安说:“敦煌是东西方文明交流的一个汇聚点,这种文明的汇聚在我看来,尤其以饮食文化的汇聚最为明显,为什么这么说呢?因为我们从饮食的品种,从饮食的风俗习惯,从饮食文化的交流等等几个方面看,敦煌确实汇聚了许多东边来的饮食,西边来的饮食,甚至周边少数民族的饮食。它有这样一个特点,是内地的许多地方不具备的,而且由于文献记载的非常详细,它弥补了传统史籍记载的饮食现象,包括饮食品种等等的一些不足。所以,敦煌饮食文化在整个中华饮食文化史上它有着特殊的地位。”

敦煌人最钟情于面食。敦煌人偏好面食的历史悠久,有确切文字记载的包括浆水面在内的众多面食品种,一直可以追溯到1600年前的隋唐时期。在敦煌莫高窟45000平方米的壁画中,有几十处壁画,形象展示了不少我们今天难以想象的美食品种。还有敦煌藏经洞出土的文书中,也记载了许多与敦煌人饮食相关的资料,这些资料从原料名称到制作方法,从食物用量到就餐人数等等都有详细记载。研究发现,一千多年前敦煌人的食物名称延续至今的不下50多种,这些名称真实地反映了这些食物的原料、制作方法,甚至它们的来历。这些食物是流行于当时整个华夏大地,是当时食物品种的真实记录。像现在仍在敦煌及河西流行,甚至在全国仍然流行的如馒头、各种饼食、酿皮子、黄面、凉面、馄饨、汤面片、挂面、馓子、炒面、粽子等等都在敦煌壁画、敦煌文书中找到了确切的出处。

现如今,当我们漫步在敦煌城里,随处可见传承百年的饮食名店,随时可以品尝到传承千年的敦煌美食。驴肉黄面、羊肉合汁、酿皮子、浆水面、臊子面、泡儿油糕等等这些敦煌地方特色小吃,早已端上了老百姓的日常餐桌,诱惑着人们的味蕾,满足着人们的舌尖。特别是新中国成立70年来,随着经济社会的不断发展和生活水平的日益提高,敦煌人从吃不饱到吃饱,从吃饱到吃好,再到今天追求营养精致,也完成了历史跨越。

敦煌味道中融入了不少来自中亚、西亚和我国西域、青藏、蒙古等地的民族文化成分,呈现出开放性、多元性、包容性。厚重的历史成就了敦煌味道的内涵和无穷的艺术魅力。从大汉盛唐到如今的文明通途,敦煌人从骨子里把饮食文化做到了极致。不管社会怎么发展,敦煌人总以自己独特的方式,保存着各种美食的记忆,延续着美好乡愁。

上一篇:没有了

下一篇:有一种骄傲叫“敦煌味道”